昭和は小学生は決まってブリーフ

中学からは少しマセた人はトランクス、凡人はブリーフ

高校からお爺さんまでトランクス

というのが男子パンツの流れであり選択肢でした。

しかしある頃から ”ボクサーパンツ” などというとてつもなくカッコイイ名前(ジャンル)のパンツが登場しました。

通常男性はトランクス

イケてるミーハーはボクサーパンツ

そして数年後 ボクサーパンツはトランクスを追い越しパンツシェアNo1へと昇りつめたのでした。

履いてみると確かに納得。私はボクサーの波に飲み込まれました。

ただし、ボクサーパンツでも ”ひとつ先” のボクサーパンツですが。

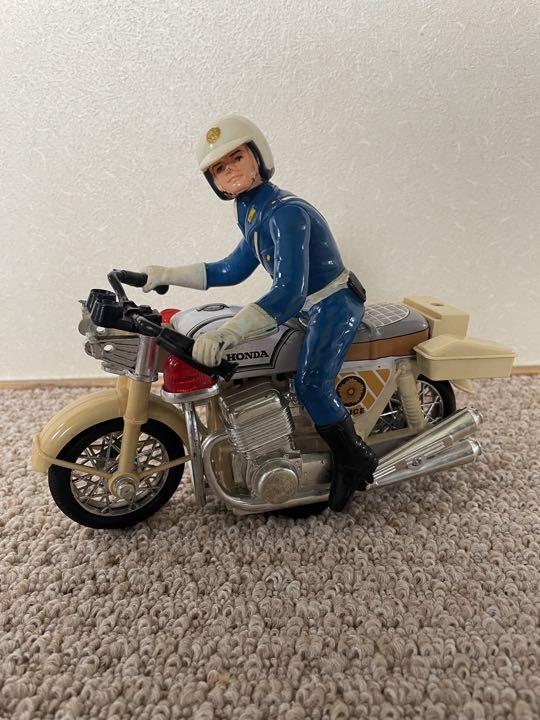

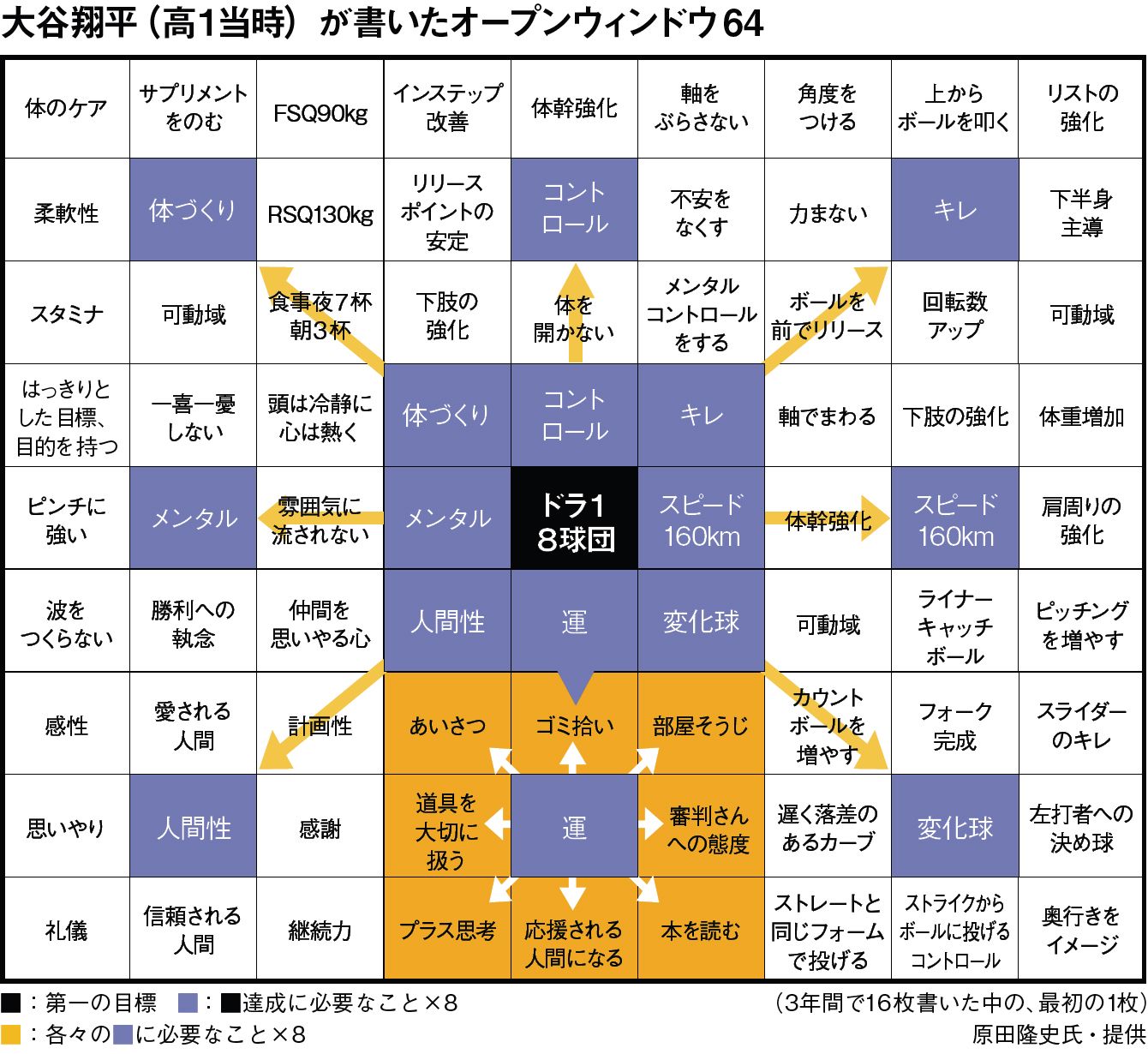

月曜日 ノブナガ

火曜日 ヒデヨシ

水曜日 イエヤス

木曜日 ハットリハンゾウ

金曜日 、、、

勿論その日の人間性にも影響をもたらします。

鳴かぬなら、、、

といったようにです。

あれ?今日この人なんだかキツイな、もしや今日はノブナガだな?!

今日どえらい足速いな!絶対ハットリ!!

そんな楽しみ方をしていただいて構いません。

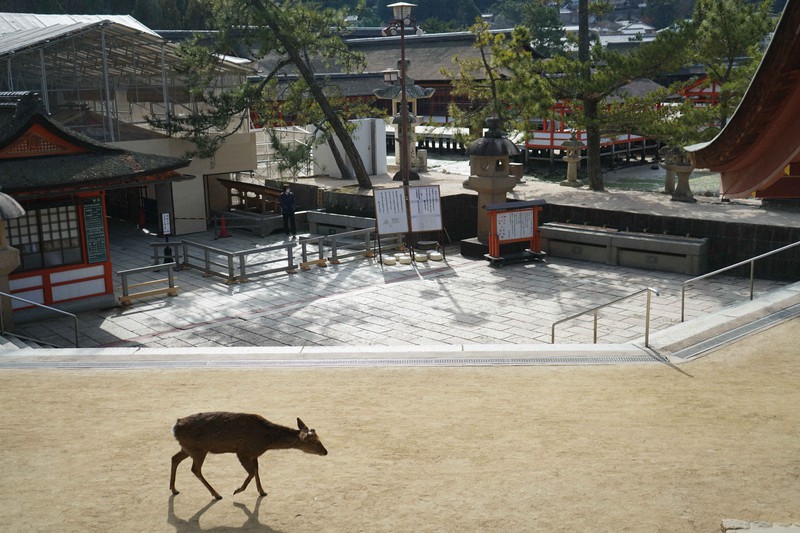

えらい歩き方が可愛いな。ってゆー。

たかがパンツ、されどパンツです。

福正建設オリジナルの安全旗パンツでも作りましょうかねー(笑)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)